www.worldcubeassociation.org

Fewest Moves Challenge、最少手数競技。「ルービックキューブで世界新記録!」みたいなのはいかに速く解けるかを競っているが、この競技はいかに短い手数で解けるかを競う。

お題が与えられ、1時間の時間制限の中で、紙とペンとキューブを使って、なるべく短く解く手順を見つけて提出する。

これを3回やって、平均が一番短い人が勝ち。

3x3x3キューブはどんな状態からでも20手で解けるということが知られているが、20手掛かる状態というのはとてもレアで、ランダムに生成したら0.000000001%くらいの確率でしか出てこない。だいたいは18手か17手、数%くらいで16手か19手という感じ。

www.cube20.org

トップの人は人力でこの真の最短解+数手の解を人力で見つけるからすごい。

ちなみに、普通にキューブを解くとだいたい60手くらいになる。

解き方は普通にキューブを解くのとは全く異なる。

どんな解き方をしているのかはこの辺を見ると良い。

kawam1123.github.io

note.com

1個目のほうは全体的にまとまっているが、解法が古い。

1個目の「付録D: ドミノリダクション入門」の解法が2025年現在の主流。

要は各ステップで色々と試行錯誤をする。

その中でときどきそのステップの短い手順が出てくる。

ガチャのように射幸心が煽られて楽しい。

宣伝

このFMCの同人誌を、2024年の冬コミで頒布した。

sanya.sweetduet.info

とらのあなに販売委託していたけれど、すでに終了してしまっている。

そのうち在庫が送り返されてくるらしい。

5月末からの技術書典18でも頒布する予定なので、よろしくお願いします。

イベント自体が通販もやっているので、ネットでも買える。

techbookfest.org

あと、このFMCの各ステップをコンピューターで解くツールも作ったので使ってほしい。

目標

平均30手未満。

こんなことを言っていて、まさか3か月後にまたFMCの大会があるとは思わなかった。

持ち物

スマートウォッチではない腕時計があると良い。

試験みたいなものなので、電子機器は使用不可。

前に時計は置かれていたけれど、やはり手元で見たい。

あと、キューブによってはセンターキャップを外す器具。

「キューブをチェックします。センターキャップを外して見せてください」と言われた。

Bluetoothでスマホと繋がるキューブがあるので、そういうものではないか確認すると。

最近のGANのキューブは専用の器具が無いと外せない。

「この競技でキューブのメンテをしたくなることないだろ。でも、まあ、一応持っていくか」と持っていっていて良かった。

第1ラウンド第1試技

スクランブル。

R' U' F U2 R2 F R2 D2 U2 B R2 B' L U B' F R D' R2 B U2 L2 F R' U' F

4手EOが1個も無い。

なんだこのスクランブル……。

出鼻がくじかれる。

……と、本番中は思っていたけれど、今ソルバーに掛けたら4手EOが3個あったわ。

- L (F2 B R)

- D (B' R' D)

- (R' D) L' D

3個目の2+2手のものは仕方が無いにしても、1個目と2個目は見つけられても良かった……というかこの形のものはチェックしていたはずだけど……。

見落としていたらしい。

こういうことを大会が終わった今やっていてももう遅く、大会前の練習のときから、解いた後にツールを使って見落としが無いかチェックしておくべきだった。

反省。

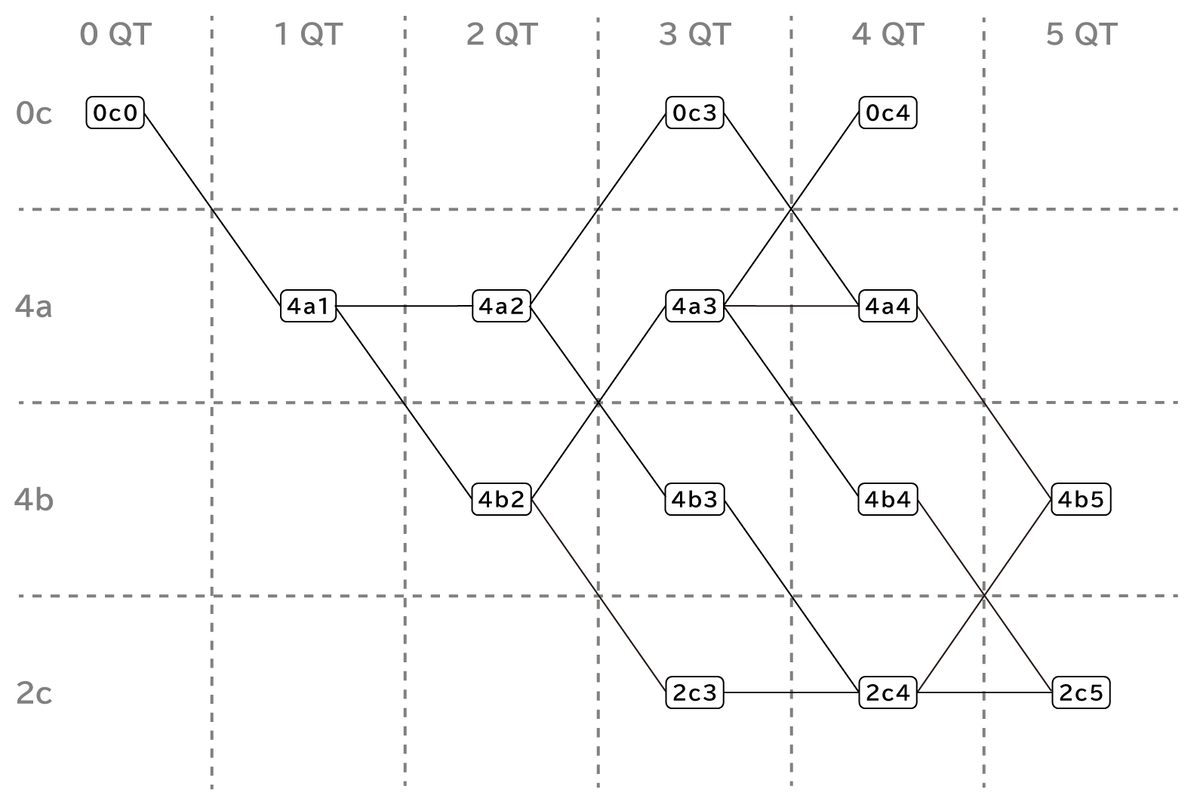

見つけたDRは、15手2c5、14手2c4、14手2c4、17手2c4。

このステップも今ひとつ。

まあ、選ぶなら14手2c4だろうな。

HTRまではHT(Half Turn、180度回転)ほぼ最少でいけて悪くない。

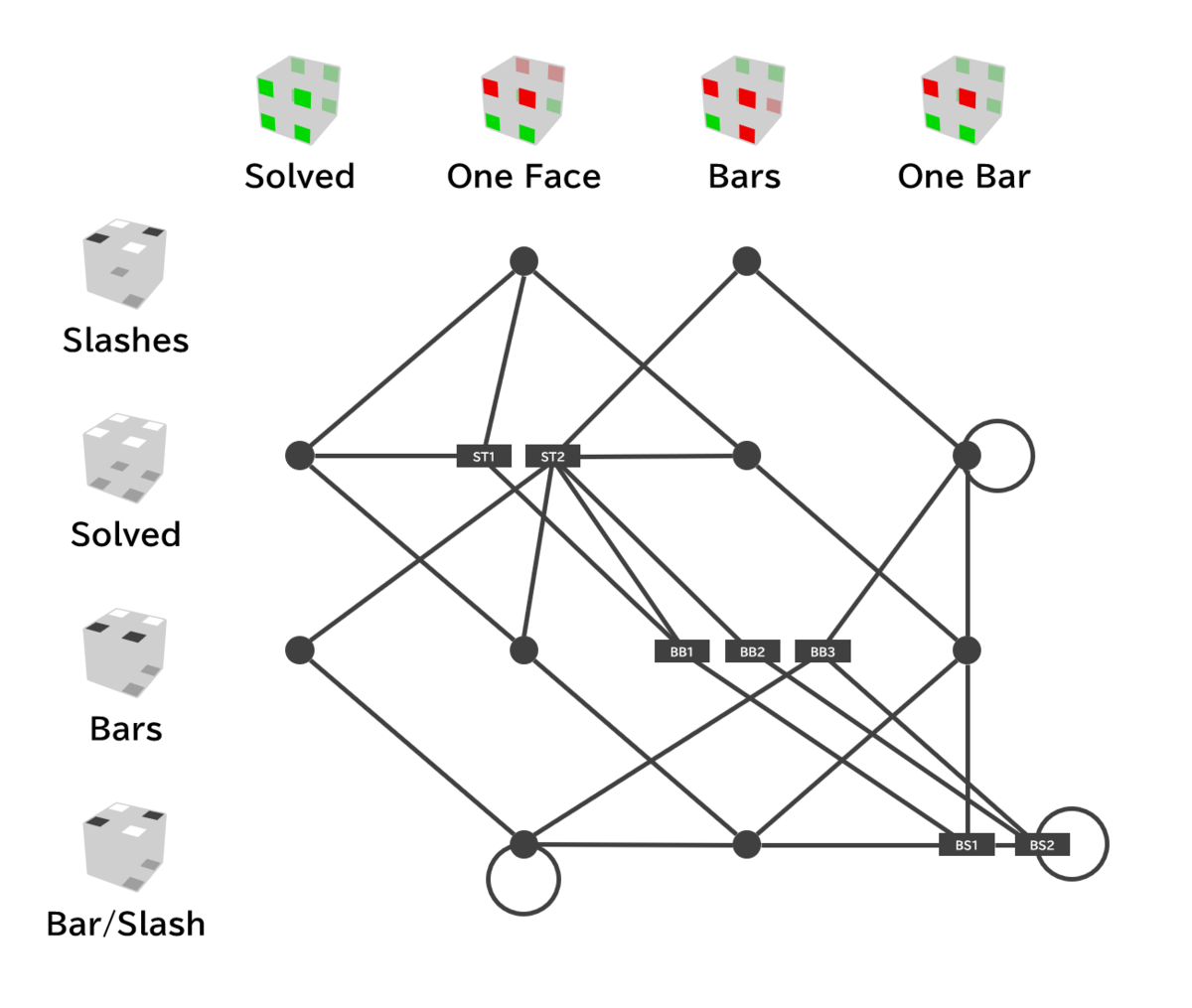

HTR以降もすんなりleave sliceにいけて、VR状態だった。

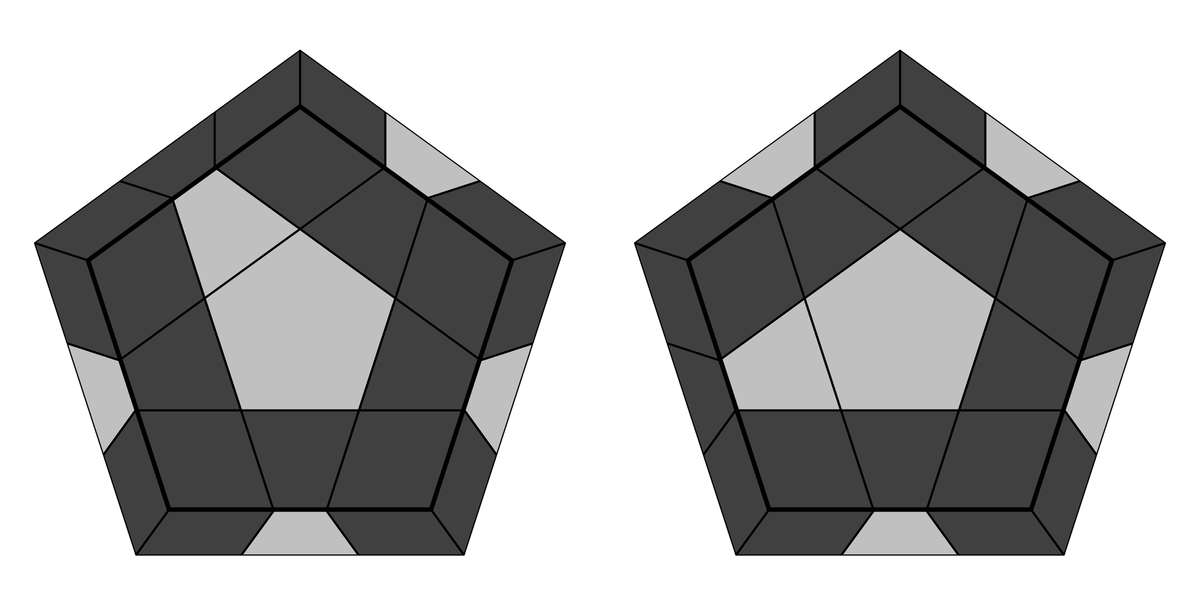

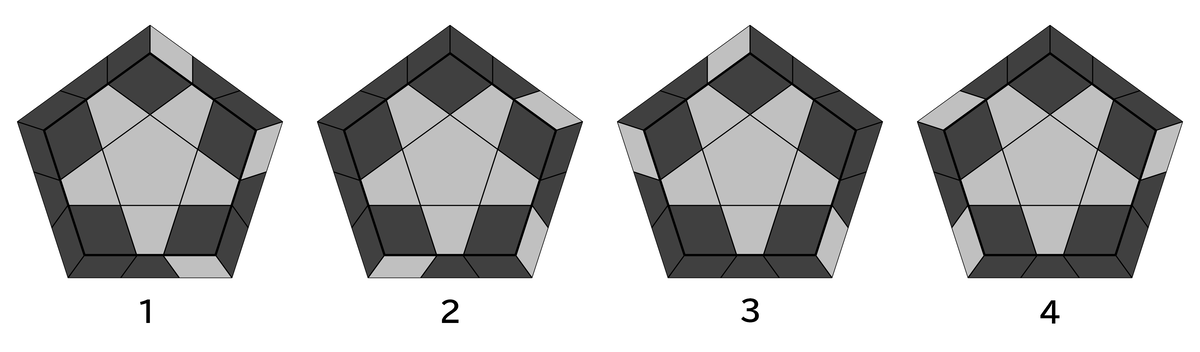

VRの話は↓。スライスインサートが機械的にできて良い。

note.com

スライスインサートで+1手で31手。

良くはないけど、まあスクランブルの運も悪いだろうし、「あれ、書いた手順で揃わない? なんで???」みたいに慌てることもなく、時間に余裕を持って何度かチェックもできたし、良い感じ。

B L R2 D' F' // EO (F/B) (5/5)

// DR-4e4c (R/L) (0/5)

R D2 F2 R' F2 R U2 R' U // DR (R/L, 2c4) (9/14)

B2 R F2 R' F2 R F2 R * // HTR (8/22)

B2 U2 R2 * // FR (R/L) (3/25)

B2 U2 B2 D2 F2 // LS (R/L, VR) (5/30)

* = E2 // finish (1/31)

B L R2 D' F' R D2 F2 R' F2

R U2 R' U B2 R F2 R' F2 R

F2 R' L2 F2 D2 L2 B2 U2 B2 D2

F2

第1ラウンド第2試技

スクランブル。

R' U' F D' B2 L2 B U R' D' L' U2 F2 R B2 D2 L B2 L B2 L F2 B' R' U' F

見つけたDRは、16手4b3or4、16手4a2、16手2b5、16手2c4。

だめだこりゃ。

だめだし、DR探索をねばって時間が無くなってしまったのが良くない。

結局2個目に見つけた16手4a2を選択し、HTRを探索する時間が無くて、ほぼそのまま解いただけ。

36手。

つらい。

(F L R2 B) // EO (F/B) (4/4)

(R U) // DR-4e4c (R/L) (2/6)

(L B2 L' U2 R' U2 R U2 L U) // DR (R/L, 4a2) (10/16)

R2 B2 R * D2 R2 F2 D2 B2 D2 B2 D2 B2 R' * // HTR (13/29)

B2 R2 B2 D2 R2 + // FR (R/L) (5/34)

D2 U2 // LS (R/L) (2-1/35)

* = M', + = M2 // finish (1/36)

R2 B2 L B2 R2 D2 B2 U2 B2 U2

B2 U2 R2 L F2 R2 F2 U2 L2 D2

U L' U2 R' U2 R U2 L B2 L'

U' R' B' R2 L' F'

第1ラウンド第3試技

スクランブル。

R' U' F L2 D' B2 R2 B2 F2 U F2 U' F R F2 D' R B2 L2 D R F R' U' F

疲れているのか運が悪いのか分からないけど、RZP(DR-XeXc)からのDRが、手数が長くなりそうなものばかり。

17手4a3と19手4a3を見つけただけ。

17手4a3からのleave sliceが35手。

まあ、しょうがないか……とスライスインサートをしたけど、なんか揃わない。

やばい。

結局、書いた手順を間違えていたわけではなく、手順を回すときに間違えていたっぽい。

もう時間が無いから、スライスインサートではなく、普通にスライスを揃えた。

41手。

DNFにならなかっただけマシか。

基本的には平均で競うので、DNFが1個でもあると、その時点で最下位になってしまう(DNFがある人同士の中では、DNF以外のベストの記録で順位が付く)。

(R) U F' B2 R' // EO (R/L) (5/5)

F' D // DR-4e4c (F/B) (2/7)

U2 L2 B2 R2 F U2 F' R2 B2 D // DR (F/B, 4a3) (10/17)

F L2 F2 D2 F' D2 L2 U2 L2 B' // HTR (10/27)

U2 F2 R2 U2 F2 // FR (F/B) (5/32)

R2 D2 L2 // LS (F/B) (3/35)

U2 F2 B2 D2 F2 B2 // finish (6/41)

U F' B2 R' F' D U2 L2 B2 R2

F U2 F' R2 B2 D F L2 F2 D2

F' D2 L2 U2 L2 B' U2 F2 R2 U2

F2 R2 D2 L2 U2 F2 B2 D2 F2 B2

R'

決勝進出

31手、36手、41手で平均36手。

これは決勝進出無理かなぁと思ったけど、通っていた。

良かった。

単発記録も平均記録も自己ベストを更新できていないので、これで終わりは悲しい。

決勝進出ラインは、ほぼ、DNF無しで平均記録を残せたかどうかだった。

「皆、キューブを普通に解くことはできるんでしょ? DNFにしないだけなら簡単では?」と思われるかもしれないけど、これが意外と難しい。

特に焦っていると、書いた手順を回してみても揃わなくてどうしようもなくなる。

やってみると分かる。

なお、決勝進出は上位75% それなら単に全員2ラウンドで良くない? と思うかもしれないけど、これが主催者の裁量で可能な上限。

ラウンド数などは主催者が好き勝手にできるわけではなく、WCAの定めるレギュレーションがある。

例えば、競技者が100人未満だったら4ラウンド制にすることはできない。

その中に各ラウンドでは少なくとも25%の競技者を除外しないといけないというルールがある。

www.worldcubeassociation.org

1回の大会で良い順位を取ることよりも、記録を残すことを目的にする人は多い。

そういう競技者にとっては「この大会は10ラウンド制! 全員次のラウンドに行けます! 要は10回挑戦できます!!!」みたいな大会があると嬉しいし、そういう大会も開かれるだろう。

でも、そんな何回も挑戦して出した記録で「世界新記録です!」というのは違うのでは? ということなのではなかろうか。

決勝第1試技

スクランブル。

R' U' F U2 R2 F R2 D2 U2 B R2 B' L U B' F R D' R2 B U2 L2 F R' U' F

4手EOがそのままDR-4e4cになっていて、それが簡単にDRにできて9手4b2。

決勝進出者へのご褒美感ある。

これ、大会の記録での自己ベストどころか、家での練習も含めても自己ベスト狙えるのでは? と思ったけど、FR以降は今いちだった。

25手。

まあ、充分でしょう。

(F L' D2 B') // EO (F/B) (4/4)

// DR-4e4c (U/D) (0/4)

(L2 U' B2 D L') // DR (U/D, 4b2,6e) (5/9)

(U2 B2 U' * F2 D') // HTR (5/14)

(R2 U2 * B2 L2 B2 R2 B2 R2 U2) // FR (U/D) (9/23)

(L2) // LS (U/D, VR) (1/24)

* = E2 // finish (1/25)

L2 U2 R2 B2 R2 B2 L2 B2 D2 L2

D B2 U' D2 B2 U2 L D' B2 U

L2 B D2 L F'

終わった後に聞き耳を立てていたら「9手4b2が~」という話があちこちから聞こえてきた。

決勝第2試技

スクランブル。

R' U' F L2 B' F' U2 F' U2 L2 F U' F D U' R2 F R' U R' U F2 R' U' F

見つけたDRで一番良いのが11手2c4。

そこから29手。

良くも悪くもなくというか、実力通りというか、これがコンスタントにできればとりあえず満足感がある。

D R U // EO (U/D) (3/3)

L F // DR-4e4c (R/L) (2/5)

D2 R' L U2 R F // DR (R/L, 2c4) (6/11)

(R D2 R' %) R2 B2 U2 R' * U2 R + // HTR (9/20)

U2 F2 U2 R2 // FR (R/L) (4/24)

F2 B2 D2 B2 // LS (R/L) (4/28)

* = M2, + = M', % = M // finish (1/29)

D R U L F D2 R' L U2 R

F R2 B2 U2 R L2 D2 L B2 U2

B2 R2 U2 D2 F2 D2 L D2 R'

決勝第3試技

R' U' F R2 D' L2 D2 R2 U' B2 U' F2 L D' F L' F' U' R2 U2 L U R' U' F

11手4a3or4、10手2c4、11手2c4、13手2c5。

悪くはないけど……と思っていたらDR探索の最後のほうで9手4b2を見つけた。

ラッキー。

そこから29手とか27手とかになっていたけど、スイッチしてみたら、14手HTRからの24手leave slice。

第1試技の記録を更新できるのでは? と期待したが、スライスインサートが+2手だった。

VRを使い始めて以来、初めてこのパターンを見た。

解答を書き下して、DR以降を末尾に移動するとこうなる。

U2 U2 D U'

B2 R2 R2 F2 L2 F2 L2 B2 F2 R2

簡略化。

F2 R2 || F2 || F2 | F2 R2 |

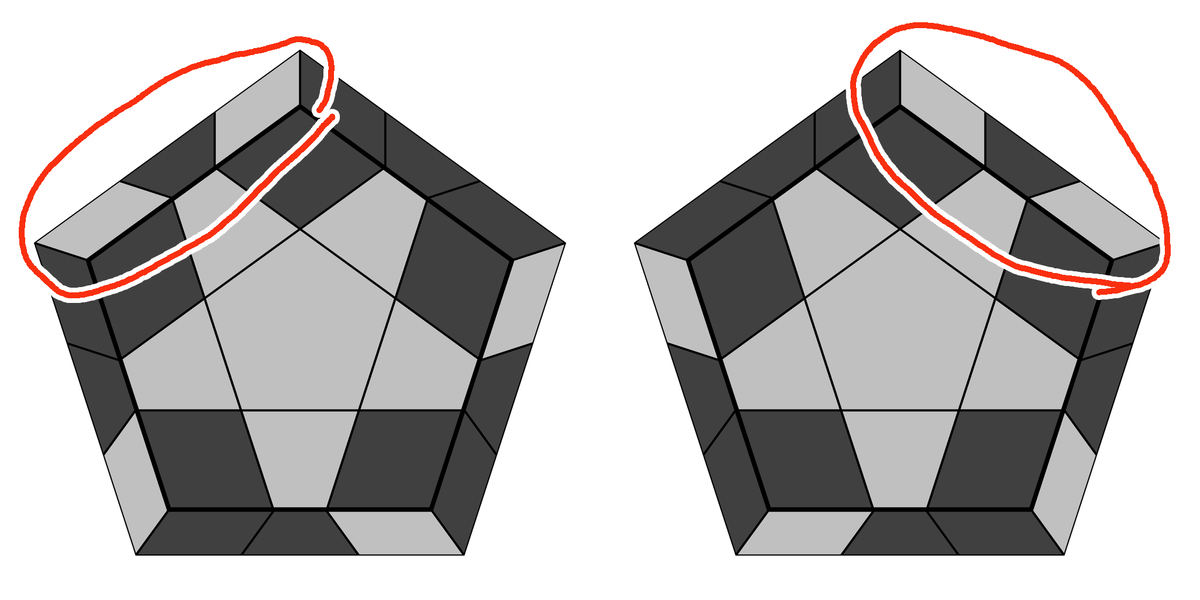

+0手で反転できるのが最後の区間しかなく、反転するとVR化する。

これと、 E2 を挿入したときの影響は次の通り。

U2 U2 D U'

B2 R2 R2 F2 L2 F2 L2 B2 F2 R2

E E

f g f g

エッジは完成状態でセンターが反転しているので、和がdotになるように奇数回の E2 を挿入する必要がある。

r があれば、 r+f+g=t でいけるけど、無いので無理。

U2 U2 D U'

B2 R2 R2 F2 L2 F2 L2 B2 F2 R2

E E

f r g f r g f r g

E2 E2 E2

こうして+2手。

今にして思うと、+1手でVR化し、その後+0手で完成させられる可能性はあったか。

とはいえ、ソルバーに掛けてみても+2手しか無かった。

(U2 R' F) // EO (F/B) (3/3)

U R // DR-4e4c (U/D) (2/5)

D L2 U' L // DR (U/D, 4b2) (4/9)

(U * R2 F2 D' *) // HTR (4/13)

(B2 U2 * L2 F2 L2 F2 R2 * U2 *) // FR (U/D) (8/21)

(L2 B2 R2) // LS (U/D) (3/24)

* = E2, + = E' // finish (2/26)

U R D L2 U' L R2 B2 L2 D2

L2 U2 D2 F2 L2 F2 L2 D2 F2 U

R2 B2 D' F' R U2

まとめ

予選は全然だめだったが、決勝は普段より上振れた感があって良かった。

今後。

まずは正確性を上げることか。

いちいち書かなかったが、わりと良くできた決勝でも「あれ、揃わない。おかしいな」ということは度々あった。

私より上の人達、私が「今回はすごくラッキーだった」という手数が、「最悪でもこのくらいは」という手数である。

どうすればそうなれるかというと、探索の物量っぽい。

たぶん、私の10倍くらいの量を探索している。

あと5手くらいというと小さく思えるが、そもそも真の最短解よりは縮まず、真の最短解+4手くらいと真の最短解+9手くらいと考えると差は大きい。

1手縮めるのに倍くらいの探索量が必要なのではという感覚がある。

しかし……「FMCはスピード競技と違ってじっくり考えられるから良いね」と思っていたが、1周回ってスピード競技に戻ってきた感が……。

おまけ

大会の翌日にこの記事を書いている。

昨日は1時間×6回=6時間の試技をした。

大会に出るような人でも、1日6回も練習をすることはまず無いらしい。

で、6時間机に齧り付いているとどうなるか? 今、筋肉痛で首と肩が痛い。

動かなくても筋肉痛になるんだ……。

体力も重要なのかもしれない。